|

|

|

|

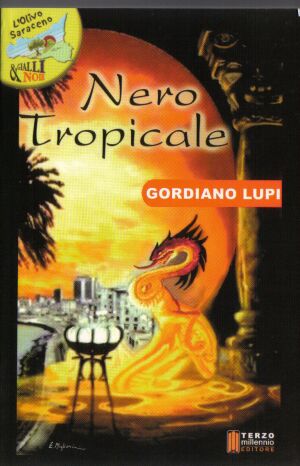

Gordiano Lupi

Una raccolta di

racconti: Sangue Tropicale * La vecchia ceiba * Parto di Sangue * Il

sapore della carne * Nella coda del caimano

PARTO DI SANGUE

Le mani lorde di sangue e troppi ricordi. Non mi hanno capito. Nessuno potrà più capirmi. E io che confidavo in loro. Almeno in loro, dopo tanto dolore.

Il passato è un

insieme di immagini confuse che non so catturare. Fuggono via come

fantasmi. Pensieri si affacciano alla memoria e non si fermano. Poi è

sempre lo stesso ricordo che viene fuori, prepotente e doloroso come una

pugnalata al petto. Un ricordo che non si può scacciare. “Lo vedi come viviamo?” gli dicevo indicando con gli occhi la miseria della nostra casa. “Ti sembra che ci possiamo permettere di allevare un figlio?” “Dove si mangia in due si mangia anche in tre”, rispondeva lui. Il problema era che non si mangiava neppure in due.Facevamo bastare il niente. L’unica cosa che non mancava erano le banane, che crescevano spontanee in una specie di jungla affacciata sul mare. Mangiavamo quelle, fritte nell’olio di cocco, l’altra sola ricchezza che veniva da una foresta di palme. A volte rubavamo patate o boniato dai campi dei vicini. Di carne neanche a parlarne, poteva capitare del pesce, se Ramon era abbastanza abile a pescarlo con le mani nei giorni di bassa marea. Abitavamo un bohio fatto di terra e legno di palma. La nostra casa era una stanza con un letto, un tavolo di legno tarlato, una cucina rudimentale e un bagno esterno, se così si poteva chiamare quella fossa recintata da canne. “Non voglio un figlio, Ramon. Non voglio odiarlo mentre sto morendo di fame” imploravo. “Un uomo senza un figlio non è nessuno. Voglio un maschio che porti il mio cognome quando morirò”, replicava Ramon. “E se nasce femmina?” domandavo. “Da un vero uomo non nascono femmine” replicava convinto Ramon “ma se capitasse potremmo farne un altro”. “Non ci mancherebbe che quello!” terminavo sconfortata. Rimpiangevo il giorno che mi ero sposata. Quando conobbi Ramon abitavo a Baracoa e avevo appena diciotto anni. Mi innamorai come una bambina di quel mulatto dagli occhi neri che aveva quasi dieci anni più di me. Non accettai consigli da nessuno, tanto meno dai genitori, e scappai con lui verso Punta Maisí, una campagna affacciata sul mare che scopriva all’orizzonte le scogliere di Haiti. Furono sufficienti due anni di matrimonio e di vita in campagna per distruggermi il fisico. Contavo le rughe sul volto e i miei vent’anni mi pesavano più del dovuto, purtroppo. Il mio corpo non era più quello che faceva fischiare per strada i ragazzi di Baracoa. Un figlio sarebbe stato il colpo finale e poi sarei diventata la schiava di due persone per il resto della vita. Sepolta viva in quel budello del mondo. A Punta Maisí. Ramon non mi capiva. “Tutte le donne normali desiderano un figlio”, diceva. Lui era nato a Maisí ed era abituato a quel tipo di vita. Si riteneva un privilegiato perché mangiava senza lavorare e il pranzo lo trovava su di un albero di banane o una palma da cocco. Il fiume portava acqua per bere e spesso nel mare si faceva buona pesca. Bastava contentarsi di quello che c’era, diceva. Lui era abituato a fare a meno di tante cose. Io no. Io ero una cittadina. E a Baracoa mio padre aveva una piccola paladar dove mangiavano turisti. Ogni giorno trovavo in tavola pollo e fagioli, riso e maiale, carne di manzo. Ramon passava le sue giornate tra la casa di terra e canna e la caffetteria del villaggio, dove pochi uomini si riunivano a giocare a domino e a bere. Spesso rincasava ubriaco. Quando aveva qualche pesos per le tasche li gettava in una bottiglia di cispes de tren, un liquido biancastro che brucia le budella e non fa pensare. Una specie di rum fatto in casa tagliando alcol puro con zucchero e acqua. Ramon di tanto in tanto guadagnava qualche dollaro facendo da guida ai turisti che si spingevano sino a Punta Maisí. Gli stranieri venivano dalla strada di Baracoa, seguendo insenature sul mare e piccoli approdi, affascinati dalla vista delle palme e dei bohios. Lui li conduceva sul fiume, a Yumurí, indicava la punta di Haiti al tramonto e quel mare frastagliato dal vento. I più generosi lasciavano anche dieci o venti dollari di mancia. Non capitava spesso, però quando accadeva il denaro non arrivava mai a casa. Ramon si fermava in caffetteria e ordinava del rum. Di quello vero. Quando rientrava ubriaco si sfogava con me. Mi prendeva con la forza. Mi picchiava. Io ormai ci avevo fatto l’abitudine e la mia sola preoccupazione era quella di non restare incinta. Ramon era cambiato. Non era più il romantico mulatto dalle spalle larghe e il sorriso sicuro che mi aveva portata via una sera d’estate, mentre il cuore batteva forte per l’emozione. Da tempo non mi regalava fiori e non ascoltava con me le romantiche canzoni di Alejandro Fernandez che mi piacevano tanto. Ero diventata prigioniera di una vita fatta solo di tristezze e desolazione. Baracoa era lontana e pensavo spesso che non ci sarei più tornata. Mi ero abituata a sopportare tutto, ma un figlio no, quello proprio non lo volevo. Ramon non comprendeva, spesso si infuriava e quando era ubriaco accompagnava le parole con le botte. Io piangevo in silenzio, soffocando le lacrime per la paura di nuove percosse. Quando capitava che si addormentasse sul mio corpo me lo toglievo di dosso e asciugavo le lacrime, cercando di dormire. Pensavo a Baracoa e al sorriso di mio padre quando diceva: “Tu devi sposare uno straniero, figlia mia. Non devi fare la mia vita. Sei troppo bella”. Erano anni che non vedevo mio padre. Senza mezzi di trasporto non era facile, l’autobus diretto a occidente passava solo una volta alla settimana e da Maisí a Baracoa il viaggio era lungo per affrontarlo camminando o confidando nell’autostop. Ricordavo mia madre mentre preparava da mangiare per i turisti e aveva la casa sempre piena di persone che parlavano una lingua strana. Adesso capivo di aver sbagliato tutto. Se solo avessi avuto la pazienza di aspettare forse qualche straniero si sarebbe innamorato di me cambiandomi la vita. Invece ero scappata con Ramon, un uomo che veniva dalla campagna, conosciuto appena nella discoteca in fondo al lungomare. E adesso mi trovavo prigioniera d’un sogno d’amore che giorno dopo giorno si era trasformato in un incubo. Nonostante tutte le mie precauzioni accadde. Il destino quando decide di colpire sa farlo con durezza e non accetta deroghe. Successe una sera che Ramon era più ubriaco del solito e il suo corpo mi pesava sul ventre come un macigno. Non ce la feci a evitarlo. Quando ebbi la certezza d’essere incinta non ragionavo più. Un figlio era la più grande delle disgrazie. Non lo volevo. Non lo volevo proprio. Clara, che abitava nel bohio accanto, provava a consolarmi. “Pensa alla gioia di vederlo crescere” diceva “e poi un bambino ti ripaga di tutto con un sorriso”. Clara aveva cinque figli e adesso era di nuovo incinta. Che se li tenesse lei i sorrisi! Non volevo fare la fine di quelle donne sfatte ed enormi che passavano la vita a pulire e sfamare bambini voraci. Avevo già abbastanza guai. Fu così che decisi di abortire, senza dire niente a Ramon. Mi avrebbe aiutato Jacinta, quella che al villaggio chiamavano la curandera, lei faceva riti magici e conosceva i segreti delle erbe. Tutti avevano una gran fiducia nei suoi poteri e correva voce che avesse risolto persino casi di cancro allo stadio terminale. Dovevo liberarmi di quel figlio prima che fosse troppo tardi. Jacinta mi consigliò alcuni rimedi. “Sono infallibili, figlia mia”, mi disse con aria solenne. Sperai che fosse vero. Trangugiai birra bollente e aspirine per diverse sere, feci bagni caldi e bevvi infusi di strane erbe prima di andare a dormire, preparai tisane con ingredienti segreti e mangiai radici raccolte prima del calare del sole sotto alberi di banane. Fu tutto inutile.

Provai anche a

tuffarmi in mare dalla scogliera, quella che i turisti visitano per

ammirare la punta estrema di Haiti. Jacinta aveva detto che l’impatto

violento mi avrebbe fatto abortire. “Ci pensi Maria? Avremo un bambino”. “Io non lo voglio questo figlio, Ramon”, rispondevo. Ma sapevo che non avrei potuto fare altrimenti. Lui cercava di convincermi che sarebbe stato importante per il nostro matrimonio. Io non lo ascoltavo neppure. Quando era ubriaco usava i soliti sistemi. Mi picchiava. Mi insultava. “Perché non vuoi un figlio da me, brutta troia?” gridava. Speravo tanto che le botte mi facessero abortire.Ma non accadde. Purtroppo. Cominciai a covare un sentimento di rabbia e rancore e la rassegnazione di un tempo lasciò il posto a un odio profondo nei confronti di Ramon e di quel figlio indesiderato. Sarebbe nato entro pochi mesi e non avrei potuto fare niente per impedirlo. Quando il bambino nacque Ramon era raggiante di felicità, oltre tutto era maschio, proprio come desiderava. Lo chiamò Josè, in omaggio a suo padre morto alcuni anni prima e neppure si consultò con me al momento della registrazione. Quelle erano decisioni da uomini e le donne non avevano nessun diritto di intromettersi, diceva. In ogni caso non avevo nessuna intenzione di partecipare alla scelta del nome. Avevo partorito un bambino che non desideravo, il mio compito era terminato. Quando guardavo Ramon e il piccolo Josè ero capace di provare soltanto odio e disprezzo. Pensavo al mio corpo che cadeva a pezzi ogni giorno di più, a quel seno pieno di smagliature biancastre, alla cellulite sui glutei, alla pelle sciupata e alle rughe che segnavano il volto. Tutto per colpa di Ramon e di quel maledetto figlio che era voluto venire al mondo per forza. Nonostante i miei sforzi. Nonostante le erbe di Jacinta e i tentativi di abortire. Le vicine di casa si complimentavano per quel bambino così bello e in salute. Io neppure rispondevo, borbottavo qualcosa e continuavo per la mia strada. Ero diventata solitaria e silenziosa, non frequentavo più nessuno. Stavo chiusa nel bohio a cullare il bambino e ad attendere che Ramon facesse rientro dalla caffetteria. Josè succhiava il latte dal seno portandomi via quel poco che restava della giovinezza. Io lo guardavo e riuscivo a provare per lui solo rancore, maledicendo il giorno che era venuto al mondo. Ramon non aveva tempo per accorgersi di quel che mi passava per la testa, era troppo preso a vantarsi con gli amici per la nascita del bambino. Offriva sigari rubati e cispes de tren in ogni momento del giorno. Si ubriacava e tornava a casa sempre più tardi. Mi vedeva silenziosa accanto al bambino e non si preoccupava più di tanto. In fondo mi comportavo come sempre, cucinavo, sistemavo la casa, mi occupavo anche del piccolo. La notte subivo le percosse e i rapporti violenti, quando lui era ubriaco. Con la sola differenza che tacevo, non riuscivo neppure a piangere. Ramon non aveva mai fatto caso alle mie lacrime e se solo avesse avuto il tempo di guardarmi negli occhi, avrebbe visto brillare una scintilla di odio. Un desiderio di vendetta che attendeva solo l’occasione di manifestarsi. Se Ramon lo avesse fatto, forse avrebbe capito che non tutto era uguale. Forse sarebbe stato ancora in tempo a fare qualcosa. Ma non lo fece. I giorni continuarono a passare sui miei rimpianti, io restavo intrappolata tra silenzio e ricordi, presa da impossibili desideri di fuga. Il mare in lontananza scacciava gabbiani solitari dalle scogliere nei giorni di tempesta, mentre avvoltoi giganteschi si posavano sulla spiaggia a cibarsi di carcasse di uccelli morti. Passavo ore a scrutare l’orizzonte e attendevo con ansia il bussare del vento sulle fragili pareti del bohio. Neppure i tornados mi incutevano timore. L’unica cosa che avrei voluto dalla vita era di percorrerla a ritroso, lasciandomi alle spalle tutti gli errori commessi. Quando posavo lo sguardo sul bambino immaginavo d’essere un folle spirito della notte che avrebbe voluto avvolgerlo in un telo nero e portarlo via a cavallo del vento. Quel figlio era l’ultimo degli errori. Il più grande. Da quel momento avrei fatto attenzione a non commetterne altri. Il bambino cresceva e io diventavo sempre più triste e silenziosa. Ramon non provava neppure a capirmi, accettava quel mutismo senza farsi troppe domande. Fu alla vigilia del nostro sesto anniversario che decisi di sorprenderlo con una proposta inaspettata. “Ramon, ti ricordi che giorno è domani?” “Certo. Non dimentico le date importanti. È stato sei anni fa che ci siamo sposati e ti ho portata via da Baracoa”. “Avrei voglia di festeggiare e di cucinare qualcosa di buono per cena, magari un po’ di carne”. “E dove la trovi con i soldi che abbiamo?” “Tu non ti preoccupare. So io come fare”, conclusi. Ramon forse pensò che cominciavo ad accettare la nuova situazione e soprattutto quel figlio. La proposta di cucinare un pranzo speciale per festeggiare il nostro anniversario era senza dubbio un buon segno. Quando Ramon tornò a casa per cena, stringendo in mano una bottiglia di rum da poco prezzo e un mazzo di fiori raccolto nel campo vicino al bohio, lo accolsi con un sorriso. “Ho messo a letto il bambino, così possiamo stare un poco da soli”. Indicai il lettino in fondo alla stanza dove il piccolo Josè era avvolto da un lenzuolo. Ramon sembrava felice. Cominciai a servire la cena. Riso bianco, fagioli, banane fritte nell’olio di cocco e pezzetti di carne in salsa di pomodoro. Lui mangiò con gusto, io mi limitai ad assaggiare un po’ di riso e qualche banana. “Lo sai che non ricordavo neppure che sapore avesse? Questa carne è molto tenera e tu sei una cuoca perfetta”. “Non esagerare. Il merito in fondo è solo della carne”, risposi. Bevemmo birra chiara e rum. Ramon finì per ubriacarsi. Io sapevo controllarmi, invece. Il rum non mi è mai piaciuto molto e poi dovevo mantenermi sobria perché avevo ancora molto da fare quella sera. Mi alzai per andare nell’angolo del bohio dove avevamo ricavato una piccola cucina. “Ti preparo un caffè”, dissi. “Buona idea”, rispose Ramon, che non si reggeva in piedi. Furono le sue ultime parole per quella sera. Subito dopo sentì un tremendo dolore alla testa e svenne. Quella vecchia mazza da baseball, appoggiata come un soprammobile vicino alla porta del bohio, finalmente era servita a qualcosa. Quando Ramon riprese i sensi albeggiava, i primi raggi di sole penetravano dall’unica finestra della stanza. Lo avevo legato al letto mani e piedi, dopo aver sollevato la coperta. Accanto a lui non c’era il piccolo Josè addormentato ma solo i suoi macabri resti. Brandelli di carne, minuscole dita, due pupille insanguinate, un piccolo cranio frantumato e ossa spolpate. “Guarda tuo figlio, bastardo!” gridai. Ramon si sentì mancare. Si vomitò addosso la cena più volte, sporcando i vestiti e il letto. Era terrorizzato e sconvolto. D’improvviso capì da dove proveniva quella carne. Suo figlio. Aveva mangiato suo figlio. “Tu sei pazza, Maria”, trovò la forza di dire. “Forse sì. Ma non ha più importanza. Almeno per te”. Impugnai il machete. Lo stesso machete che mi era servito per scannare e sezionare quel figlio indesiderato. Ramon implorò perdono più volte. Mi disse che se l’avessi risparmiato sarebbe cambiato tutto tra noi. Mi disse che non avrebbe più fatto niente che non avessi voluto. Ma fu inutile, ormai avevo preso la decisione. Mi avvicinai al letto e lasciai cadere il machete sulla gamba destra di Ramon. Lui gridò di dolore. Il sangue schizzò tutto intorno bagnando il letto e la terra del bohio. Un attimo dopo fu la volta della gamba sinistra. Si levarono nuove grida strazianti e altri schizzi di sangue macchiarono i vestiti di Ramon e il mio corpo. Un tanfo di escrementi si aggiunse all’odore penetrante che già si era diffuso nell’aria. Ramon, con le gambe ridotte a due moncherini sanguinanti, se la stava facendo sotto dalla paura. Supplicava che non lo uccidessi. Piangeva come un bambino. Sollevai il machete e lo lasciai cadere sul suo corpo per l’ultima volta. Fu un colpo secco e deciso che si abbatté sul collo staccandogli di netto la testa. Tutto intorno c’erano pezzi di carne umana a brandelli, sangue, ossa recise, vomito ed escrementi. Un puzzo insopportabile pervadeva il bohio. Mi avvicinai al lavandino e mi lavai con cura le mani e le parti del corpo schizzate dal sangue, mi pettinai, mi cambiai d’abito. Raccolsi i pochi oggetti che mi sarebbero ancora serviti e qualche vestito, quindi misi tutto in una piccola valigia di cuoio marrone. Prima di uscire lanciai uno sguardo soddisfatto al letto e a quei corpi scannati. Non provavo nessun rimorso ma un incredibile senso di liberazione. Sapevo solo che l’autobus per Baracoa mi attendeva alla fermata vicino alla spiaggia. Pensai a mio padre, a quel sorriso che tanto mi era mancato. La mamma sarebbe stata contenta di rivedermi e avrebbe preparato una cena a base di congrís e maiale arrostito alla fiamma. In quel momento avevo solo tanta voglia di scappare. Osservavo la punta di Haiti in lontananza, mentre fuggivo via da quel posto infernale e sentivo che non avrei mai potuto provarne nostalgia. Non immaginavo come sarebbe andata a finire. La casa dei miei genitori non era più la mia casa. Da tempo. È vero che subito mi hanno abbracciata e baciata e fatto un mucchio di domande. Ma poi, quando ho iniziato a raccontare, ho capito tutto. Ho visto l’espressione sconvolta di mia madre. E ho sentito mio padre gridare come un forsennato. È stato allora che non sono più stata capace di dire una parola. Non servivano le parole, purtroppo. Ancora una volta non servivano a niente. Ho raccolto le ultime forze e afferrato un machete. C’è sempre stato un machete nella cucina dei miei. Per scannare il maiale e sezionarlo. Per tagliare la legna e gli arbusti davanti alla casa. L’ho usato. Di nuovo. Ormai sapevo come fare. Non era la prima volta. Ho zittito la bocca di mio padre che gridava come un folle. Ho placato nel sangue la preoccupazione di mia madre. Adesso sono seduta accanto ai resti dei loro corpi e osservo le pareti nude di quella che un tempo è stata la mia casa. Ho le mani sporche di sangue e ascolto in silenzio il rumore del mare che percuote le scogliere. Lo so che verranno a prendermi. Lo so che adesso mi attende soltanto la morte. I ricordi si spengono poco a poco, come un vento che si placa e arresta la furia delle onde. Ed è solo per un istante che sento la nostalgia. Quella che credevo non potesse catturarmi. La nostalgia di un bohio desolato nella campagna d’oriente. Di una spiaggia che scopre un panorama di isole lontane. Di un figlio perduto. Persino di un figlio. Ma è troppo tardi, ormai. Troppo tardi. Agosto 2001 per info e vendita: I libri possono essere richiesti presso la Redazione (Il Foglio Letterario - VIa Boccioni 28 - 57025 Piombino - LI). I pagamenti vanno effettuati per contanti, con assegno non trasferibile o vaglia postale. In alternativa si può fare una distinta di versamento sul ccp 19232586 intestato a Gordiano Lupi Editore - Piombino. Aggiungere 1 euro di spese postali. Sconti per chi acquista più copie. ilfoglio@infol.it |

CULTURA

CUBANA

CULTURA

CUBANA